产品别名 |

pops检测 |

面向地区 |

全国 |

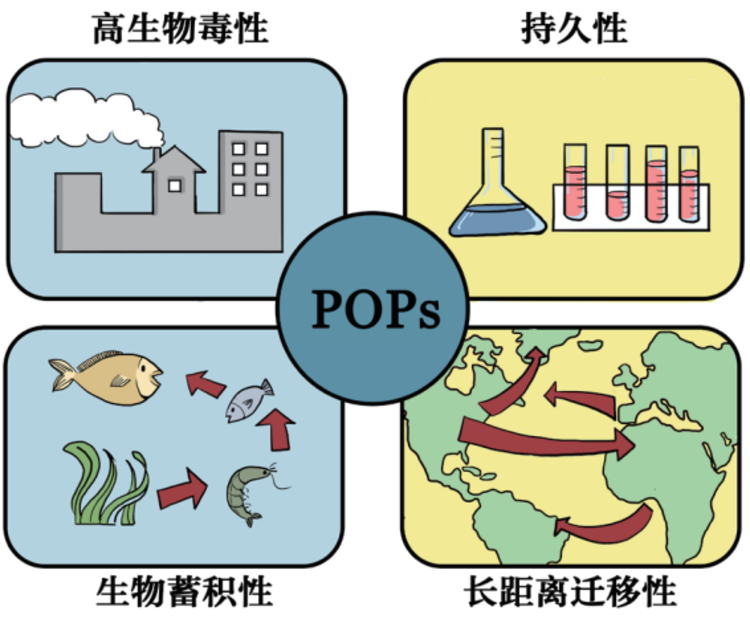

能够在环境中持久地存在。由于POPs物质对生物降解、光解、化学分解作用有较高的抵抗能力,一旦被排放到环境中,它们难于被分解。

能够经过长距离迁移到达偏远的极低地区。POPs所具有的半挥发性使得它们能够以蒸汽形式存在或者吸附在大气颗粒上,便于在大气环境中做远距离的迁移,同时这一适度挥发性又使得它们不会停留在大气中,能够重新沉降到地球上。

在一定的浓度下会对接触该物质的生物造成有害或有毒影响。POPs大都具有“三致(致癌、致畸、致突变)”效应。

判断一种物质是否是POPs应当建立科学的判断基准,ICCA(化学品协会国际理事会)推荐的判断基准包括:

⑴持久性基准:用半衰期(t1/2)来判断,在水体中为180d,在底泥和土壤中为360d;

⑵生物蓄积性基准:用生物富集系数来判断,BCF>5000;

⑶关于远距离迁移并返回到地球上的基准:半衰期2d(空气中)以及蒸汽压在0.01~1kpa;

⑷判断在偏远的极低地区一种物质是否存在的基准:该物质在水体中质量浓度大于10ng/L。

POPs公约是在联合国环境规划署(UNEP)主持下,为了推动POPs的淘汰和削减、保护人类健康和环境免受POPs的危害,国际社会于2001年5月23日在瑞典首都共同缔结的环境公约,其全称是《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》。此公约的成功签署,被认为是继《巴塞尔公约》、《鹿特丹公约》之后,国际社会在有毒化学品管理控制方面迈出的极为重要的一大步。

首批列入公约控制的POPs共有12种(类),它们被合称为“肮脏的一打(Dirtydozen)”。其中不仅有环保经典名著——《寂静的春天》所针对的导致“万鸟齐喑”景象的滴滴涕等有机氯农药(具体包括:艾氏剂:有机氯农药,用于防治地下害虫和某些大田、饲料、蔬菜、果实作物害虫,是一种极为有效的触杀和胃毒剂;狄氏剂:有机氯农药,用于控制白蚊、纺织品类害虫、森林害虫、棉作物害虫和地下害虫,以及防治热带蚊蝇传播疾病;异狄氏剂:有机氯农药,用于棉花和谷物等大田作物;滴滴涕:有机氯农药,曾用于防治棉田后期害虫、果树和蔬菜害虫,具有触杀、胃毒作用,目前主要用于防治蚊蝇传播疾病;六氯苯:用于种子杀菌、防治麦类黑穗病和土壤消毒;也用作有机合成的中间体;同时也是某些化工生产中的中间体或副产品;七氯:有机氯农药,用于防治地下害虫、棉花后期害虫及禾本科作物及牧草害虫;具有杀灭白蚊、火蚊、蝗虫的功效;氯丹:有机氯农药,用于防治高粱、玉米、小麦、大豆及林业苗圃等地下害虫,是一种具有触杀、胃毒及熏蒸作用的广谱杀虫剂。同时因具有杀灭白蚁、火蚁的功效,也用于建筑基础防腐;灭蚁灵:有机氯农药,具胃毒作用,广泛用于防治白蚊、火蚊等多种蚊虫;毒杀芬:有机氯农药,用于棉花、谷物、坚果、蔬菜、林木以及牲畜体外寄生虫的防治,具有触杀、胃毒作用。);有20世纪60~70年代在日本和中国台湾省两度造成重大环境公害——“日本米糠油事件”和“台湾油症事件”的元凶多氯联苯;还有在1999年曾在欧洲引起鸡肉污染事件轩然大波、直接导致比利时内阁集体下台的二恶英类。

广义上的POPs

还包括一些具有POPs特性的其他物质,部分物质是目前公约筛查嫌疑物质,如:

⒈ 多环芳烃,在很多文献中,多环芳烃并认为是POPs物质;

⒉ 溴代阻燃剂BFRs,大部分溴代阻燃剂具有POPs特性,如十溴联苯醚(PBDE209)、六溴环十二烷(HBCD)、四溴双酚A(TBBPA)等;

⒊ 具有二恶英特性的物质,溴代二恶英(PBDD/Fs),多氯代苯系衍生物(多氯三联苯等);

⒋ 其他氯代物质,如氯代阻燃剂得克隆(dechlorane plus,DPs),短链氯代石油烃等。